記事公開日

最終更新日

アインシュタインと光:視空間に影響を与える波動と速度の関係

アインシュタインと光:視空間に影響を与える波動と速度の関係

はじめに:光とは何か?

光は、私たちの生活において極めて身近な存在です。日常では照明や太陽の光、スマートフォンのディスプレイなど、あらゆる場面で目にしますが、その本質に目を向けると非常に奥深く、時に直感に反する性質を示します。

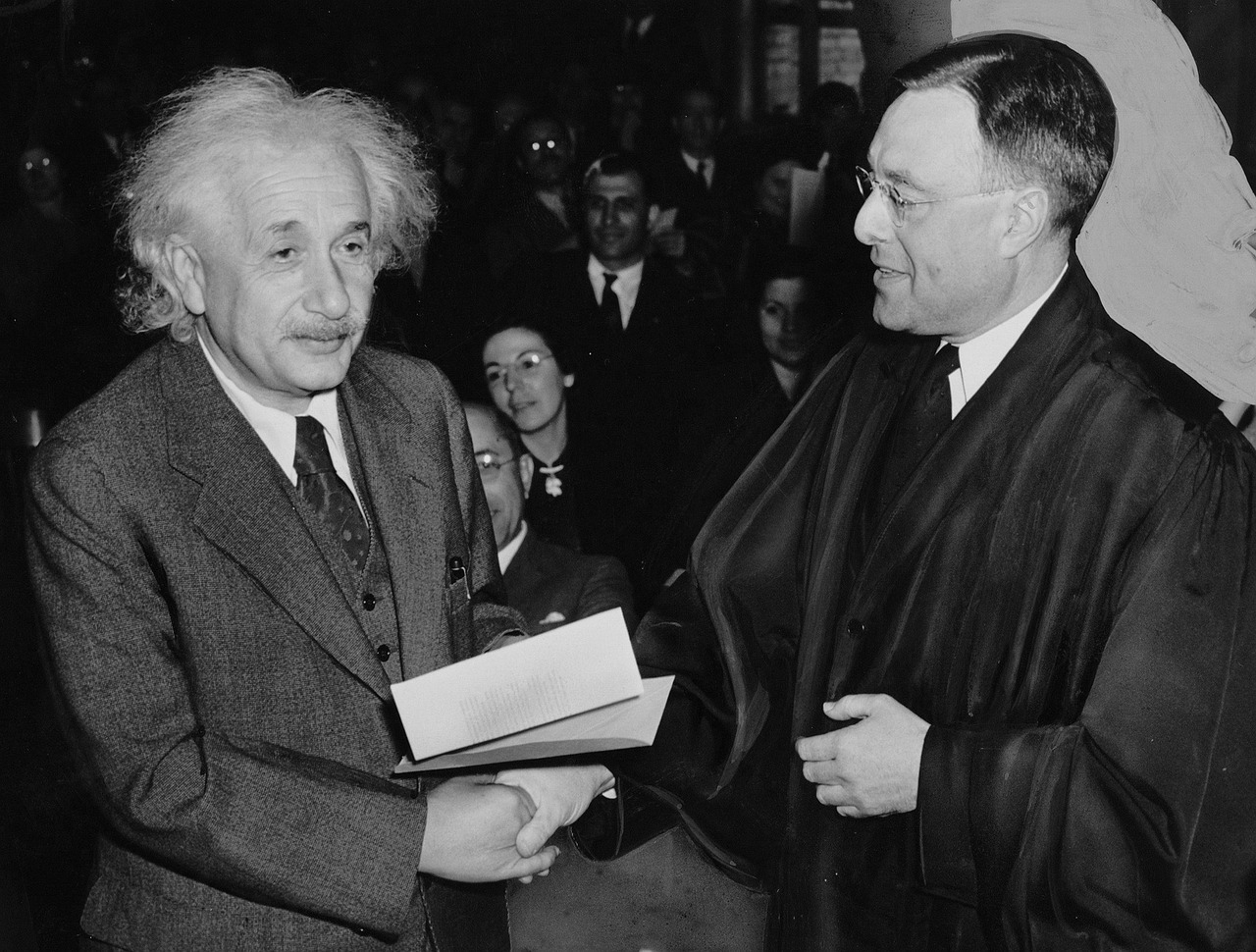

20世紀初頭、アルベルト・アインシュタインによって発表された相対性理論は、この光の本質を理解するうえで革命的な理論でした。特に、「光は波でありながら粒でもある」「光の速度は、観測者の状態に関係なく常に一定である」といった考え方は、従来の物理学を根本から覆すものでした。

本記事では、アインシュタインの理論をベースに、光が持つ「波」と「粒」の二重性、そしてそれが私たちの“視空間”にどのような影響を及ぼすのかをわかりやすく解説していきます。

光の二重性:波と粒というふたつの顔

光は「波」か「粒」か?

19世紀までは、光は波として理解されてきました。ニュートンが唱えた粒子説を退けるように、ヤングの「干渉実験」やフレネルの「回折実験」などによって、光は波として振る舞うことが実験的に確認されてきたのです。

しかし20世紀初頭、アインシュタインは**「光は粒でもある」**という全く新しい視点を提示しました。これは「光量子仮説」と呼ばれ、光のエネルギーがその振動数(周波数)に比例し、光は離散的な単位=**光子(フォトン)**として振る舞うことを示しました。

光子とは何か?

光子とは、光のエネルギーを担う最小単位の粒子です。この光子は質量を持たないものの、運動量とエネルギーを持っています。例えば、光が金属に当たって電子をはじき出す「光電効果」という現象は、波としての光では説明できませんが、光子という考え方で見事に説明がつきます。

この二重性は、「粒子でありながら干渉や回折といった波の性質も持つ」という量子力学的な視点に発展していき、現代物理学の礎となりました。

特殊相対性理論と「光速度不変の原理」

なぜ光の速度は変わらないのか?

アインシュタインは1905年に「特殊相対性理論」を発表し、その中で「光速度不変の原理」を提唱しました。これは、「光の速度(真空中)は、観測者の運動状態や光源の動きに関係なく常に一定である」というものです。

たとえば、車に乗って前から来る光を見るときでも、止まっているときに光を見るときでも、光の速度は常に同じ「約299,792,458メートル/秒」なのです。

これは直感に反する内容ですが、実験的に数多く検証されており、現代のGPSシステムや通信技術もこの理論に基づいて設計されています。

時間と空間も相対的になる

この「光速度の不変性」から導き出されるのが、**「時間の遅れ」や「空間の伸び縮み」**といった、古典物理では考えられなかった現象です。たとえば、秒速10万kmで動く宇宙船に乗っている人と、地球にいる人とでは、時間の進み方が異なります。

このように、「光の速度が基準となることで、時間や空間そのものが変化する」。これが特殊相対性理論が示す世界観です。

一般相対性理論と「視空間」への影響

質量が空間を歪ませる:時空の曲がり

1915年、アインシュタインは「一般相対性理論」を発表しました。この理論の核心は、**「重い物体は時空そのものを歪ませる」**という点にあります。

たとえば、地球のような重い天体があると、その周囲の空間がまるでゴムシートのように凹んだ状態になります。この凹みが重力として働き、そこを通る光の経路も曲がることになります。

重力レンズ現象とは?

宇宙空間でよく見られる現象に「重力レンズ効果」があります。これは、遠くの銀河から出た光が、その途中にある巨大な質量(例:銀河団)によって曲げられ、あたかもレンズで拡大されたかのように見える現象です。

このとき光の速度自体が変化しているのではなく、「光が進む空間そのものが歪んでいる」ために、観測者から見ると光が曲がったように見えるのです。つまり、私たちの「視空間」=見える世界が、時空の歪みによって変化していることを示しています。

重力波と光の伝播

重力波とは何か?

重力波とは、時空の歪みが波のように伝わっていく現象です。ブラックホールの衝突や超新星爆発のような極端な現象によって発生し、光と同じ速度(光速)で空間を伝播します。

この重力波は、2015年にLIGO(ライゴ)という観測装置によって初めて直接検出され、アインシュタインの予言が100年越しに実証された瞬間となりました。

光と重力波の関係

重力波が通過すると、一時的に空間が伸び縮みします。このとき、その空間を通る光の経路や観測される時間に微細な変化が生じます。つまり、光が進む「視空間」そのものが変形するのです。

このことから、「光の波動が時空の歪みに影響される」という理解が深まりつつあり、光と空間は切り離せない関係にあることがわかります。

まとめ:光が視空間にもたらす深遠な影響

アインシュタインの理論によって、私たちは光を単なる“速い物体”としてではなく、時空間そのものと深く結びついた存在として捉えるようになりました。

-

光は波としても粒としても振る舞う(光量子仮説)

-

観測者の状態に関係なく光の速度は一定(特殊相対性理論)

-

質量は時空を歪ませ、光の進行経路に影響を与える(一般相対性理論)

-

時空の歪みは重力波として光速で伝播し、視空間に影響を与える

つまり、光が「視空間に影響を与える」というのは、光そのものが変わるのではなく、空間のほうが変化しているということなのです。

私たちが見ている「空間」や「時間」は、決して絶対的なものではなく、光のような普遍的な存在を通して、はじめてその形が定まる。アインシュタインの理論は、私たちの“当たり前”を根底から問い直す哲学的な問いでもあるのです。

お問い合わせ・試作依頼について

不明点・仕様検討・試作依頼などは、お気軽にお問い合わせください。

提供可能な資料や過去の加工事例もご案内いたします。

お問い合わせ・資料請求はこちら ➤

ビーム電子工業株式会社 小松

Tel: 0263-48-1650

Mail: m.komatsu@beam-matsumoto.co.jp

アインシュタインとニュートン:光をめぐる2人の天才の視点の違い

ニュートンの「粒子説」

17世紀、アイザック・ニュートンは、光を「小さな粒子(コーパスキュル)」の集まりだと考えていました。これは「粒子説」と呼ばれ、光はまっすぐ直進し、鏡に反射し、レンズで屈折するという当時の観測結果をうまく説明できる理論でした。

実際、日常的な感覚では「光はまっすぐ飛ぶ」ものとして認識されていますし、影がくっきりできるのも光が粒として一直線に進んでいるからだと考えれば納得しやすい理論でした。

しかしニュートンの時代では、光が「回折」や「干渉」といった波に特有の性質を持つことは知られていませんでした。

光は波なのか?— 波動説の登場

18世紀後半〜19世紀になると、トマス・ヤングによる二重スリット実験、フレネルの回折現象の観測などを通じて、光には「波」の性質があることが明らかになっていきました。特にヤングの実験では、2つのスリットを通った光が干渉してしまう様子が観測され、波でなければ説明できない現象がはっきりと示されたのです。

この時代には、光は波(電磁波)であるという「波動説」が有力となり、ニュートンの粒子説は一時的に否定されたかのように見えました。

アインシュタインによる新たな視点:両方正しかった

1905年、アインシュタインは光にまつわる最大の謎に一石を投じました。

それが**「光量子仮説」**、すなわち「光は波であると同時に、エネルギーをもった粒子(光子)として振る舞う」という考え方です。

この仮説は、光電効果(光を当てると金属から電子が飛び出す現象)を説明するために必要でした。波としての性質では、なぜ一定以上のエネルギーがないと電子が飛び出さないのかが説明できなかったのです。しかし、光が「光子」として離散的なエネルギー単位で存在するなら、この現象は自然に理解できるようになります。

現代の結論:光は「波」であり「粒」である(量子論)

アインシュタイン以降、物理学は量子力学へと進化しました。光だけでなく、電子や原子、さらには物質全体が波と粒の二重性を持つことが分かってきました。

-

光は干渉・回折などの波の性質を示す

-

光は光子として粒の性質も示す

-

観測の仕方や状況によって、波としても粒としても振る舞う(ボーアの相補性原理)

これは「どちらが正しいか?」ではなく、「どちらも正しいが、状況によって見え方が変わる」という極めて深遠な結論です。

未来への示唆:光から見る宇宙と時間の本質

こうした研究の積み重ねによって、私たちは「光」を通して宇宙そのものの成り立ちや、時間と空間の性質にまで迫れるようになりました。

-

光は**空間の形状(時空の歪み)**に影響を受ける

-

その光の進み方を観測することで、ブラックホールの存在や重力波の発見にもつながる

-

光の性質を応用して、量子通信や量子コンピューターのような次世代技術も誕生しつつある

アインシュタインとニュートンの違いは、単なる学説の争いではなく、**自然界をどう捉えるかという「認識の変革」**を象徴しています。そしてその変革は、いまもなお進行中です。

量子力学と相対性理論の統一へ

最後に重要な視点を一つ。

現在の物理学の大きな課題は、アインシュタインの「相対性理論(重力と宇宙の法則)」と、光子や電子などを扱う「量子力学(極微の世界)」を**統一する理論(統一理論)**を見つけることです。

光は、その両者の「橋渡し役」とも言える存在です。

光の本質を探ることが、やがてすべての物理法則を統一する鍵になるかもしれません。

まとめ

| 比較項目 | ニュートン | アインシュタイン |

|---|---|---|

| 光の性質 | 粒子としての光(粒子説) | 波と粒の両方(光量子仮説) |

| 空間の考え方 | 絶対空間と時間 | 時空は歪み、質量により変化する |

| 光の速度 | 状況により変わると想定 | 常に一定(光速度不変) |

| 理論の適用範囲 | 実験的観測中心 | 理論的・数学的整合性を重視 |

このように、アインシュタインはニュートンの物理学を完全に否定したわけではなく、より広い視野でそれを包括する新しい理論体系を打ち立てたのです。光をめぐる議論は、人類の知の進化そのものを物語っていると言えるでしょう。

レンズの基礎について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

【メディア紹介】透明スクリーン「BeamScope」が日テレ『博士は今日も嫉妬する』で紹介されました!

▶製品詳細ページへ

今すぐダウンロード(無料)

※企業名・メールアドレスのご入力でDL可能です。

気になった方はぜひ体験を!

現在、「BeamScope」を実際にご体験いただけるデモ会を好評受付中です!

ご興味のある方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

👇 製品詳細・お問い合わせはこちら

▶ 透明スクリーン「BeamScope」製品ページ

お問い合わせ・資料請求はこちら ➤

ビーム電子工業株式会社 小松

Tel: 0263-48-1650

Mail: m.komatsu@beam-matsumoto.co.jp

ぜひ、お気軽にご連絡ください。

光学レンズのことなら、当社にお任せください!

設計、試作、量産、さらにはアフターフォローまで、ものづくりのすべてのステージをサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。